肩こりツラいですよね、パーソナルトレーニングでも肩こりや首こりを改善しにいらっしゃる方が非常に多いです。

みなさんに共通する点としては座っている時間が長いことや、あとはやはり運動不足ですね。

毎日何時間もパソコンに向かって仕事をしていたら、肩こりにもなってしまいます、毎日お疲れさまです。

そこでこちらの記事では、ご自身でできる肩こり解消の為のエクササイズをご紹介します。

肩こりを解消して快適な毎日を過ごしましょう。

肩こりの3つの原因

人それぞれ生活習慣は違いますし、肩こりの種類は様々です。

いくつか原因を挙げますので「自分の肩こりはどれっぽいのか」をまず見定める必要があります。

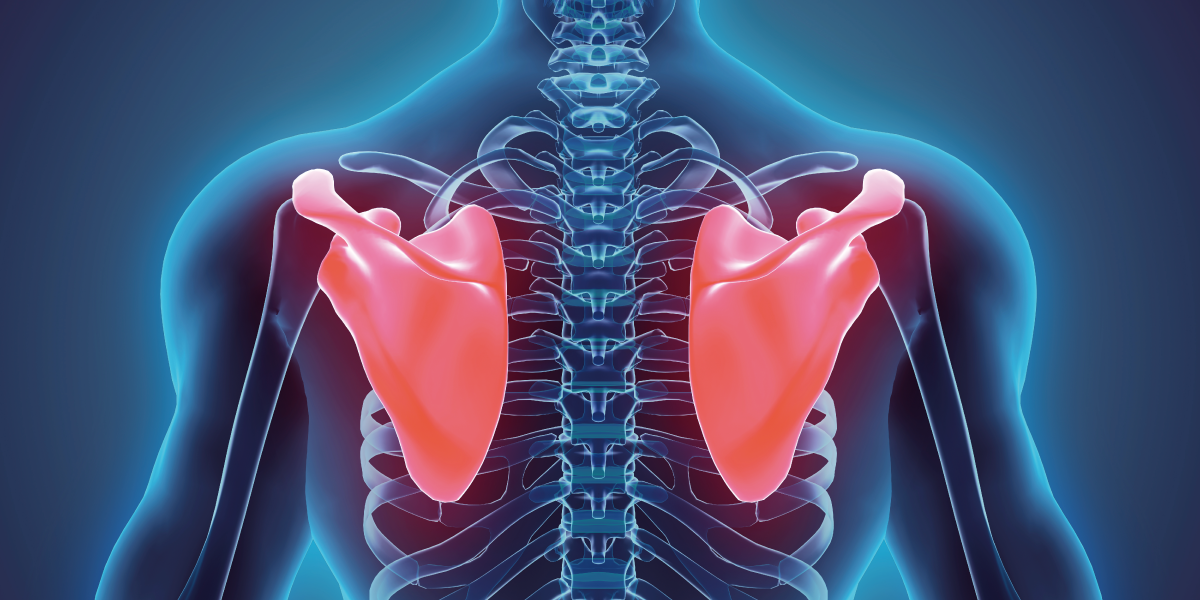

原因①-肩の関節や肩甲骨周りの筋肉が硬く、動かなくなっている

肩甲骨は肩の関節を形成する骨の一つであり、肋骨の上を滑るように動きます。

日常生活において、肩甲骨を動かす機会が少なくなれば肩甲骨と繋がる筋肉や筋膜、関節が硬くなり、肩周りの血流も悪くなります。

肩甲骨の可動性が低下している場合、とにかく肩甲骨を動かせるようにならなければ、肩こりが解消することは難しいです。

また、四十肩や五十肩も肩甲骨の動きの低下は非常に大きな要因になります。

原因②-関節は柔らかいけど、筋肉が活性的ではなく、血流が滞っている

体は柔らかいけど肩こりや腰痛になりやすい方は大体このようなタイプです。筋肉が使えていないような状態ですね。

関節の可動域はあるので、必要なのはストレッチ等ではなくトレーニングです。

この場合はストレッチやマッサージばかりに時間をかけてしまうと悪化してしまうことがあるので気をつけてください。

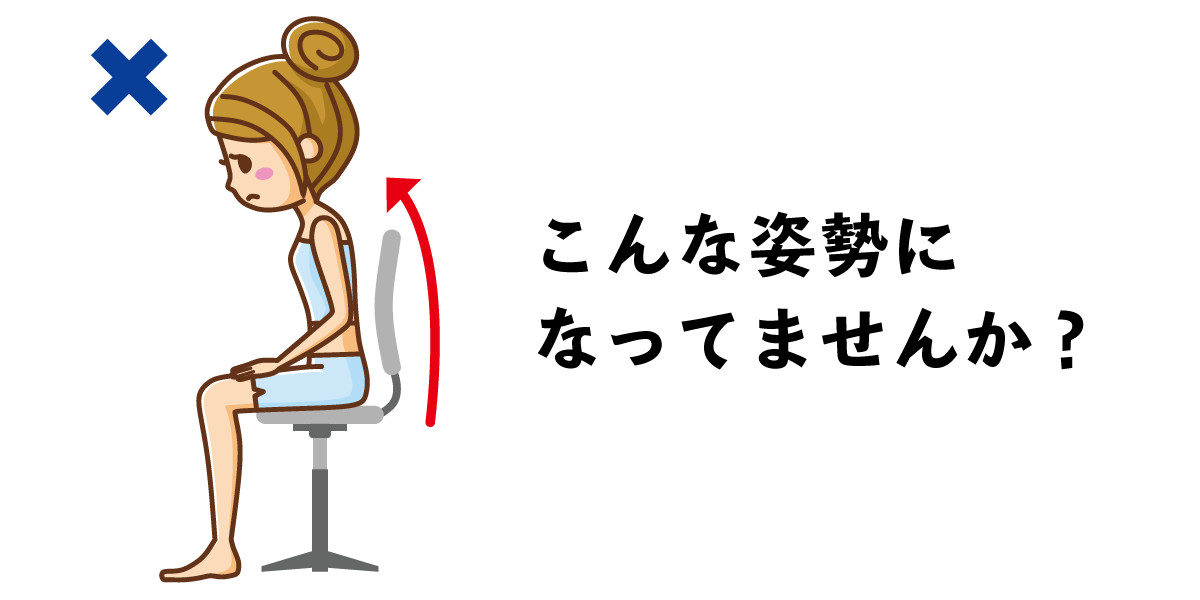

原因③-背骨の動きが硬くなっている

普段のデスクワークやご自宅で、悪い姿勢で長時間座ってはいないでしょうか。

同じ姿勢で長時間過ごすと背骨の各関節が硬くなってしまい、猫背やストレートネックといった悪い姿勢になってしまいます。

最近ではスマホの長時間利用も原因となりやすいですね。

背骨が固まらないように、適度にエクササイズを行うようにしましょう。

肩こりを解消するまでの手順

肩こりを解消する為に様々な方法が世に溢れています。

しかしどれが自分に合っているかはよくわからないものですよね。

なので肩こり解消までの手順も意識してみましょう。

今回のセルフエクササイズは以下の手順で行ないます。

- 筋膜リリース

- コレクティブエクササイズ

- 筋トレ

詳しくご案内します。

肩こり解消の手順①筋膜リリース

まずは筋膜リリースを行います。

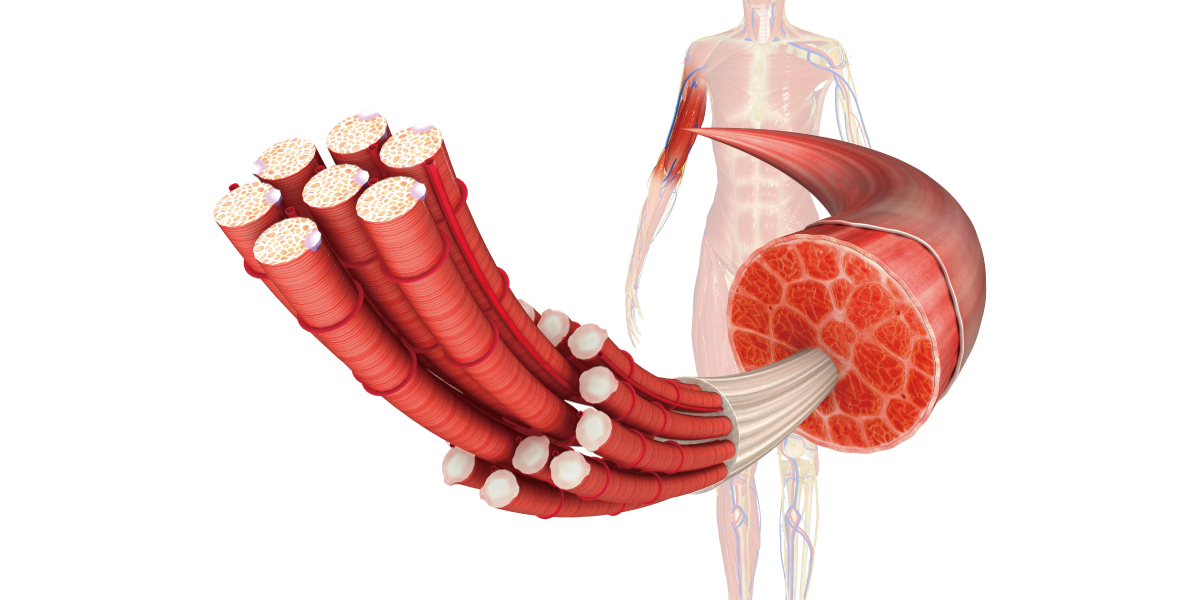

筋膜リリースとは筋肉に圧をかけることで、筋肉を覆っている筋膜という組織を緩めます。

筋膜リリースをすることで血行が良くなり、筋肉が本来持つ機能を改善することができます。

この時点でかなり軽くなる方もいらっしゃるでしょう。

肩こり解消の手順②コレクティブエクササイズ

次にコレクティブエクササイズを行ないます。

コレクティブエクササイズとはCorrect(正す)エクササイズで、関節や筋の安定性や可動性を高めたり、筋肉を活性化させたり、動作のクセを改善するなど、身体機能の矯正・質の向上を目的としたエクササイズです。

各関節の機能を取り戻し、筋肉が緊張したり、凝ったりしないようにするイメージですね。

肩こり解消の手順③トレーニング

次は筋肉を動かします。

筋膜リリースやコレクティブエクササイズによって体の動きはかなり良くなりますので、動きの良い状態で正しい動作を体に覚えさせます。

トレーニングは筋肉ばかりに注目されがちですが、動作を覚えるためのものと考えていただければ必要性がよく分かるかと思います。

良い動作を行うことができれば、そもそも痛むことがありません。

肩こり解消の4種の筋膜リリース

まずはフォームローラーを使って筋膜リリースをし、筋肉を良い状態にしましょう。

- 深呼吸を必ずしましょう

- ゆっくり転がしましょう

- やり過ぎないようにしましょう

1.前鋸筋・広背筋の筋膜リリース

肩こりの方は猫背の姿勢であることが多く、肋骨の側面にある前鋸筋、脇の下を通る広背筋などはうまく動かせていないことが多いです。

前鋸筋の弾力を取り戻すことで肩甲骨の操作が楽になります。

少し痛いかもしれませんが、ゆっくりと深呼吸をしながらやってみましょう。

2.大胸筋の筋肉の筋膜リリース

胸の筋肉が硬く縮まると肩が前に出てしまい、肩こりになりやすくなってしまいます。

特にデスクワーカーは手を常に前方に出しており、胸の筋肉が非常に固まり易いです。

3.胸椎周りの筋膜リリース

マッサージボールを使い、胸椎の周りの筋肉をリリースします。

背骨が固まってしまっている人には特におすすめです。

4.首周りの筋膜リリース

首も緩めたいという人は多いと思いますが、基本的には首に原因があることは少ないです。

首は安定感がなくなると悪化してしまいますので、やり過ぎには注意してください。

肩こり解消の3種のコレクティブエクササイズ

コレクティブエクササイズを紹介します。

今回は肩甲骨や肩の関節を動かすものをピックアップしましたが、体幹部の種目もおすすめです。

コレクティブエクササイズの種目一覧のページがありますので、そちらから他の種目もチェックしてみてください。

1.キャット&ドッグ

まずはこちらの種目で背骨をよく動かしましょう。

2.スキャピュラ・ハンドリング

こちらは肩甲骨を動かす種目です。肘が曲がらないように注意しましょう。

使用ツール:ハーフカット >

3.ウィンギング

肩と肩甲骨を動かすエクササイズです。肩甲骨の動きを感じながらやってみましょう。

肩こり解消の4種のトレーニング

トレーニングを紹介します。力みすぎないように、フォーム重視で行いましょう。

1.ダンベル・ベンチフライ

胸の筋肉を活性化させる種目です。

動画ではダンベルの代わりにペットボトルを使用していますが、ご自宅であればこんな感じで十分です。

きつい場合は肘を曲げてやってみてください。

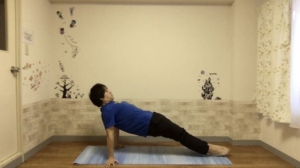

2.スパインプランク

背面の体幹部の種目です。しっかり胸を張りましょう。

3.ワンハンド・ロウイング

さっき使ったペットボトルを登場させて、背中の筋肉を使いましょう。

4.ベントオーバー・フロントレイズ

こちらもペットボトルを使ってますが、人によっては肘が曲がってしまったりと結構キツいかもしれません。

ペットボトルなしでもキツいことがあるので、その場合はなしでやりましょう。

あとがき

身体の痛みには必ず原因があります。

まずはご自身の生活スタイルや姿勢に注目し、何が原因かを知ることが大切です。

安静にしていることがいつも正しいわけではありませんし、肩こりのほとんどは運動不足です。

もし病院やマッサージに通っているがなかなか治らないという人は、トレーニングをするようになるだけで簡単に良くなるかもしれません。

もちろん不安な人はサポートしますので、無料のメール相談など一度ご相談いただければ幸いです。

楽しく健康に、痛みの出ない体づくりを始めましょう。

コメント